今井町 今西家住宅 / Gallery

重要文化財 今西家住宅

▶(慶安三)1650年 再建

石山本願寺と呼応した抗戦を織田信長から赦免されて、今西家は今井郷の自治を委ねられ、権断を取り仕切った。大坂夏の陣の折に、五代目川井長左衛門正冬(河合権兵衛清長)が豊臣勢より今井町の西口を守ったことから、 徳川家康より今西を名乗るようにすすめられ、(元和七)1621年郡山城主松平忠明から褒美として薙刀 来国俊を拝領した。(延宝七)1679年、幕府直轄領に編入されてからも代々今井町の惣年寄筆頭をつとめ、司法、行政を担ってきた。

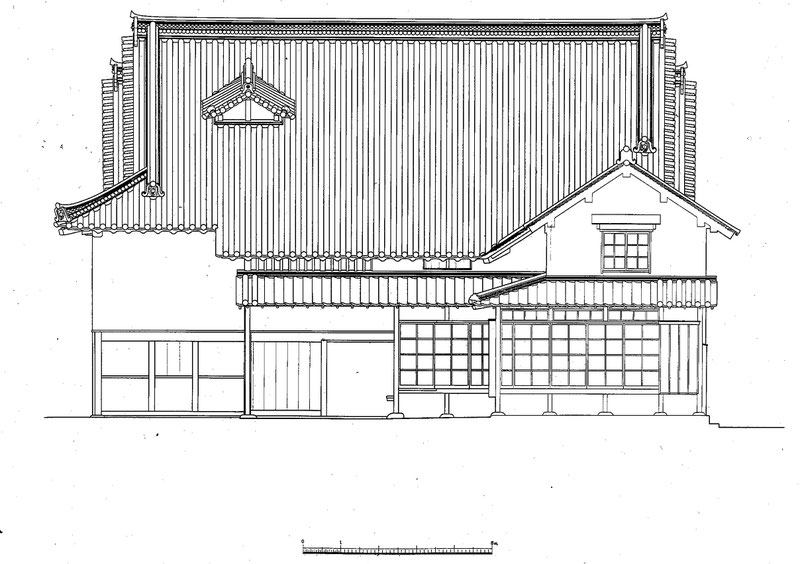

当家は今井町の西口にあり、西側は環濠となる。

前面の道は本町筋で、西端には堺に向かうかの如く西口門が開けられ番人小屋がおかれていた。

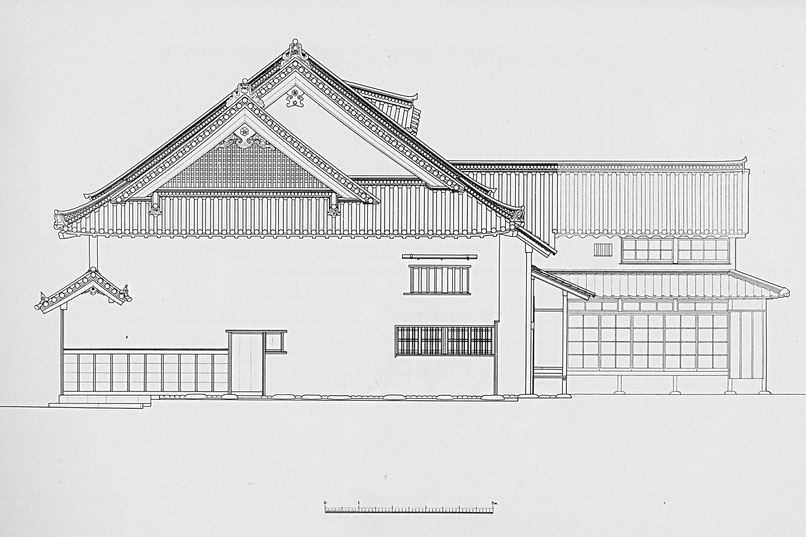

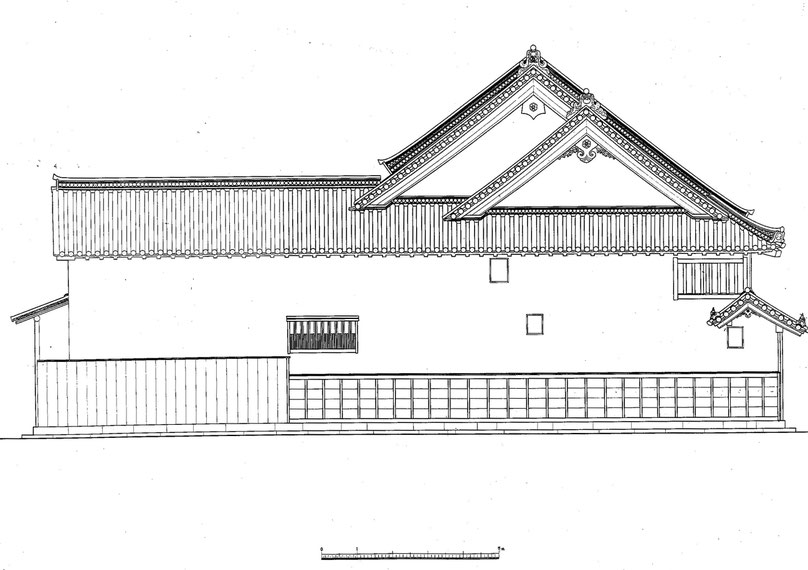

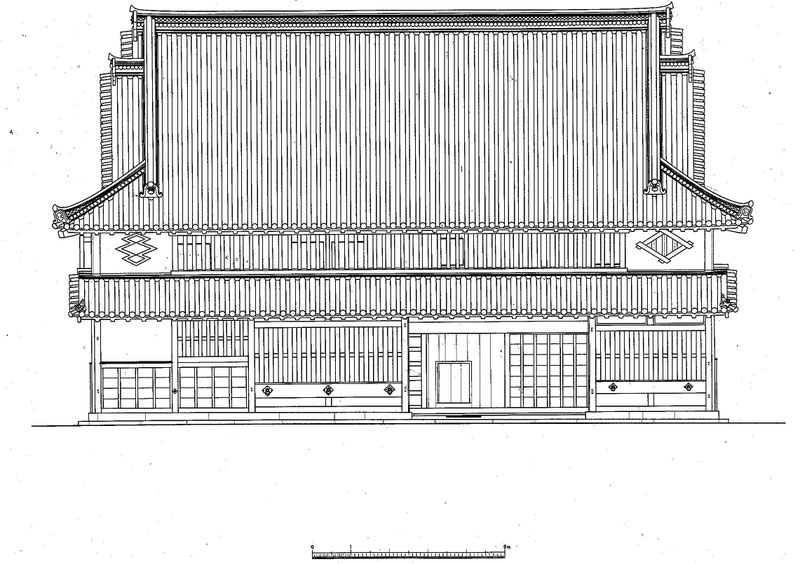

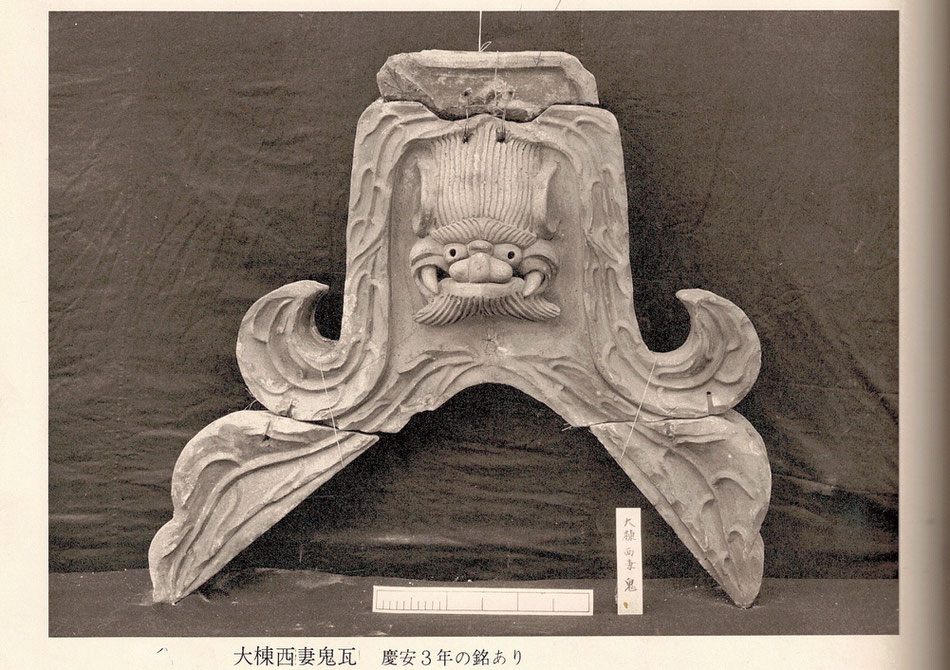

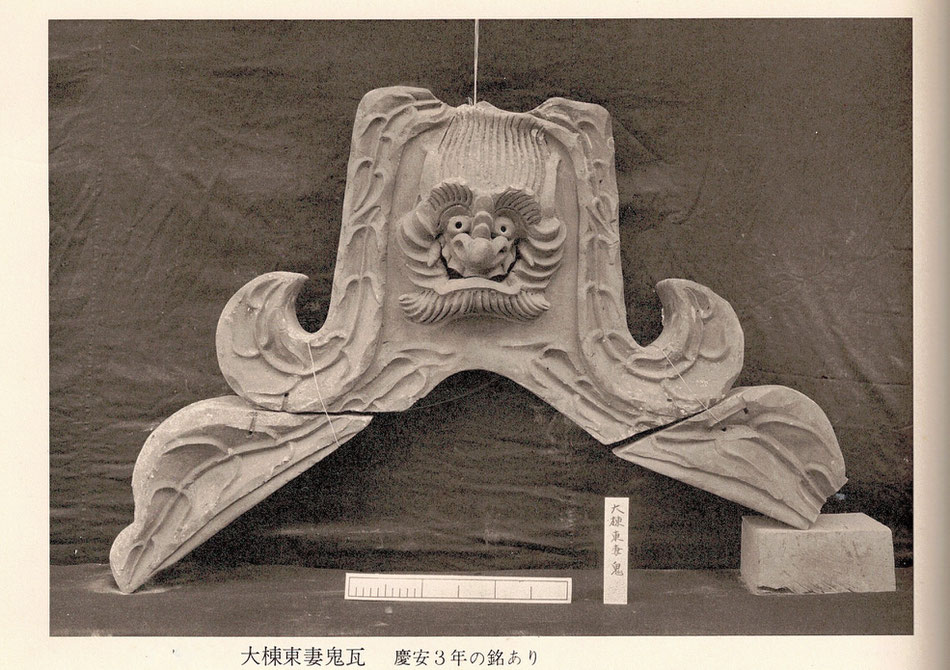

外壁を白漆喰塗籠とし、大棟の両端に段違いに小棟を付け、入母屋造りの破風を前後くい違

いにみせ、本瓦で葺いて堂々とした城郭風の外観をもつ。2段正面の壁には、向かって右方に川の字の井桁枠で囲み河合氏の定紋を入れ、左には菱形3段に重ねた当家の旗印(旗指物)を付けている。

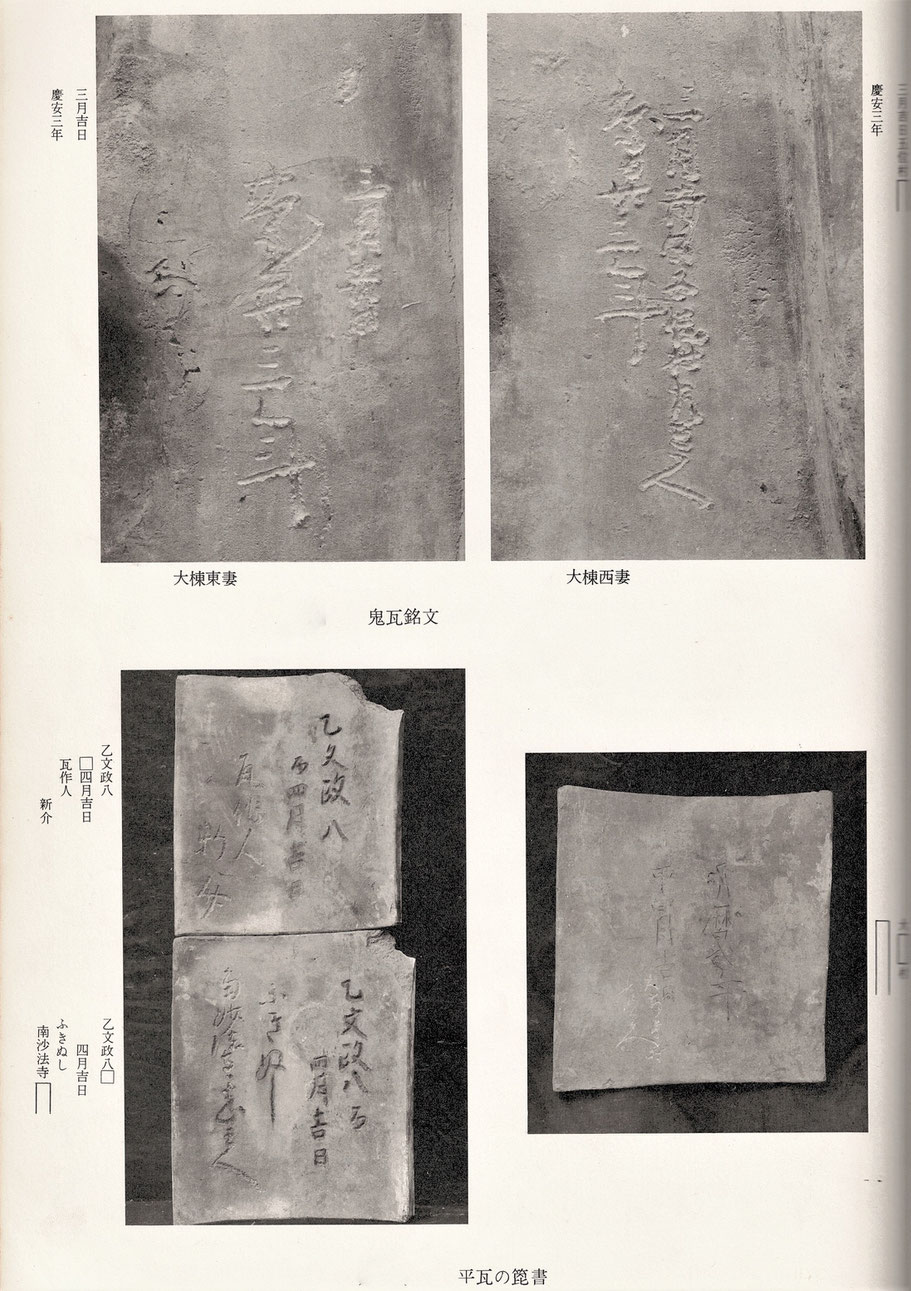

七代目今西正盛により改築され、『棟上げ慶安参年参月廿参日』の棟札銘により、(慶安三)1650年3月23日の建立であることが知られる。

今井町では最も古く、わが国では3番目に古い民家である。また主屋南隅に接続する床の間と付け書院を備えた角座敷も同期のものである。

なお、武家諸法度寛永令により、屋敷建設の簡略化遵守が徹底されていたので、陣屋としての式台やニ階座敷は設けられたものの、長屋門などを省き、かなり縮小再建されたようである。

▶棟札附重要文化財指定

東京大学工学部建築学科による全国町屋調査を経て、文化財保護法により(昭和三十二)1957年6月18日に国の重要文化財に指定され、建立年代を明確にする資料である棟札も同時に重要文化財の附 指定とされた。

※棟札によれば、「棟上 慶安参年刀庚 参月廿弐日 和州今井大工棟梁 曾我藤原朝臣四郎左衛門金兵衛」とある。

2段正面の壁には、向かって右方に川の字の井桁枠で囲み河合氏の定紋を入れ、左には菱形3段に重ねた当家の旗印を付けている。

▶民家の法隆寺

主屋は、今井町の中央幹線通りである「本町筋」に面し、北側に突き出すようにしてたつ。

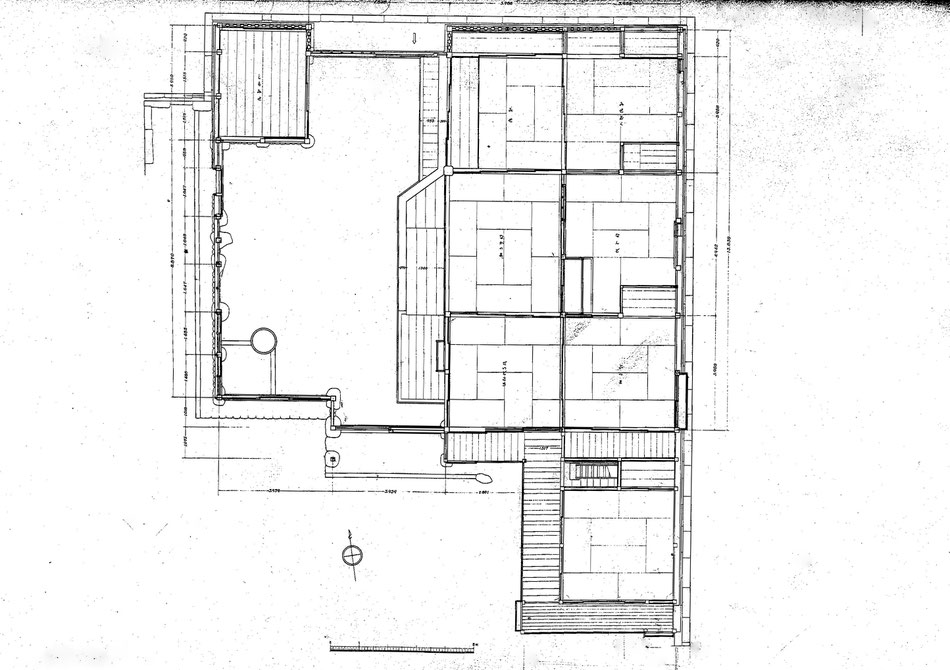

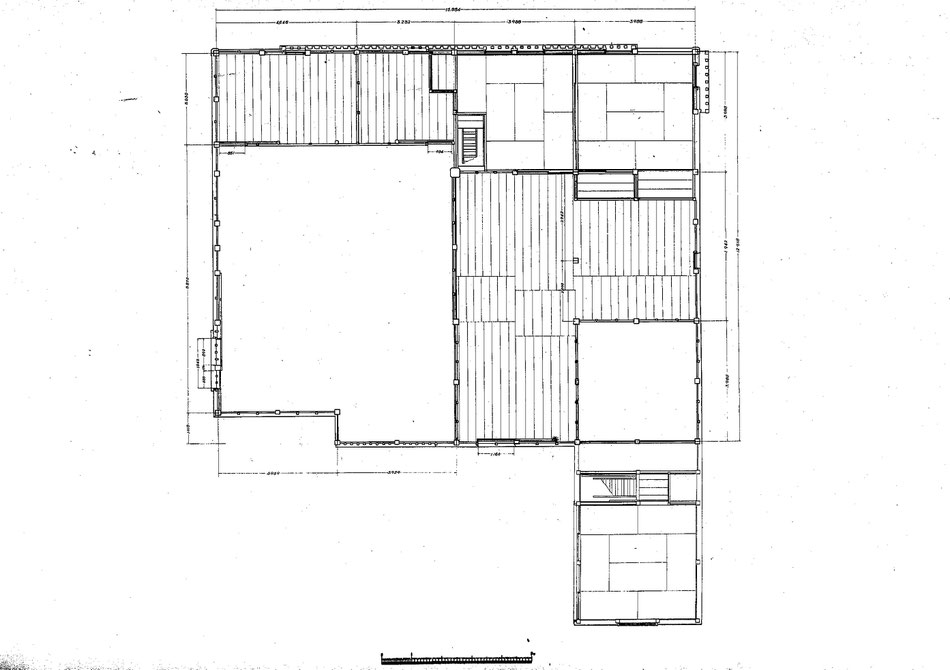

桁行八間(15.854メートル)、梁間七間(13.838メートル)、正面庇付、一重、一部二階、入母屋造り、本瓦葺。

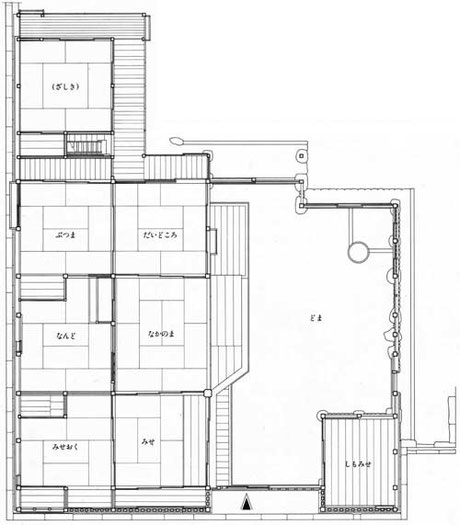

大戸口を入ると奥まで通る土間。

その左側に六室を二列に配し、表よりミセ、ミセオク、二階に座敷が二室があり、床の間を設け、ミセとナカノマとの境に上段框を設けてナカノマを一段高く見せ、ナカノマ、納戸、最も後ろにダイドコロ、仏間を配し、これら六室と土間との境に、式台を設けて、お裁きの場である「お白州」とし、付敷居によって板戸を入れ、ミセとダイドコロの戸袋に納める形式をとっている。

ナカノマからダイドコロにおよぶ板戸には、雄渾な松竹梅の絵が描かれており、単なる厳重な間仕切りではなく、今西家の惣年寄職としての身分にかかわる社会的な意味をもっていたことを、暗示している。

また、シモミセから大戸口にかけての厨子二階には二部屋あり、燻し牢として使用されていた。なお、元和元年(1615年)武家諸法度が発せられた以後にお白州の間の式台や二階に床の間を建築したことは当家が武家であったことの証しである。

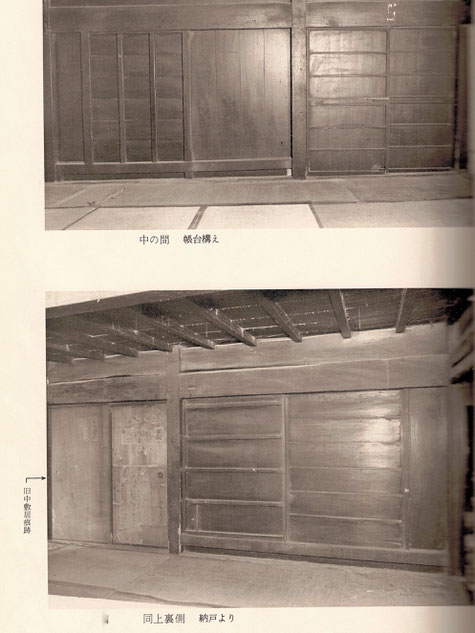

▶最古の帳台構え

もっとも注目すべきことは、ナカノマとナンド境にある帳台構えが当初のまま残されていることである。これは、わが国最古のものであり、今西家住宅が「民家の法隆寺」といわれる所以である。

帳台構えの存在は、上代以来の斗帳と床とが、形式的に整備されたものが平安時代の帳台であり、絵巻その他の記録で知られていたが、当家においてその構造と詳細が明らかになった。左一間を堅子で押さえた横羽目板壁とし、一段上がった敷居に幅一間ほどの引戸、残りを戸棚つき板壁とする。引戸には落とし猿(くるる)が付いており鍵がかかり防備の工夫がしてあるが、土間およびナカノマからみると一種の化粧のようにみえる。

土間には、お白州の場としての空気間を保つために、三本ずつの梁を縦横に組み上げ、野性味豊かな豪快な空間が造りだされている。

※大阪府八尾市美園遺跡から出土した家型はにわは、4世紀末から5世紀初頭と推定され、高さ80センチ幅50センチの入母屋造りの高床式住居で、家の中には床が張ってあり、妻側の壁に沿って台状のものが設けられている。正倉院には聖武天皇の使用した「御床」も残っており、湿気を逃すために床棚を簀子にしてしてある。伊勢神宮正殿の床も天蓋

付きであり、床の長さ八尺一寸、幅四尺三寸、高さ一尺で、やはり二台並べて据えるので、広さは、正倉院の御床と同じ八尺になる。この寸法は後の平安時代の帳台も同様であるし、畳も四尺X八寸が規準になっているから、方八尺というのが古代以来の床の標準寸法であったようである。

▶男爵位の辞退

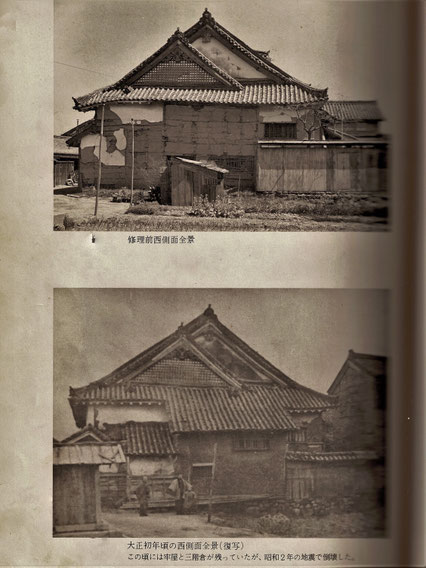

三階倉と牢屋の倒壊

惜しむらくは、(昭和ニ)1927年北丹後地震によって、主屋西につながっていた牢屋と主屋南西の三階倉が倒壊したことである。

男爵位を明治政府から薦められたものの500円の資産基準に届かない程ひっ迫しており牢屋や三階蔵の修復はできなかったが、今井町有志の方々のボランティアによって、建物が倒れないように丸太二本で支え補強していただいたことは、何よりもの当家に対するねぎらいであり、勲章であった。

重要文化財 今西家住宅 Gallery

太初(はじめ)に言(ことば)ありき。言は神なりき。この言は太初に神と偕(とも)に在(あ)り、萬(よろづ)の物これに由(よ)りて成(な)り、成りたる物に一つとして之(これ)によらで成りたるはなし。之に生命(いのち)あり、この生命は人の光なりき。光は暗黒(くらき)に照る、而して暗黒は之を悟らざりき。(ヨハネ伝第1章1-5)

In the beginning was the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through him, and nothing was

created except through him. The Word gave life to everything that was created, and his life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish

it.

▶写真/photo gallery

大黒柱/The mainstay of Imanishi family

家は住みながら育んで美しく熟成させていくもの。家にとって最も大切なのは、建造物や調度品を相続する事よりも愛着心を子孫に継承していくこと。先祖と子孫のおもいが「大黒柱」となり、家を支えてくれている。

築き立つ柱は、此の家長(いえきみ)の御心(みごころ)の鎮(しずまり)なり。

取りて挙ぐる棟梁(むねうつはり)は、此の家長の御心の林なり。

(日本書紀)

我々の初春には、いつの世からともなく定まって、御迎え申す家々の神霊があった。

(柳田国男)

自然と住まいと人の有機的な調和、多種多彩な室礼・調度の美。

日本住居建築の比類ない特色は、豊富な木材と高い湿度、四季に彩られた風土の賜であった。

こうした住まいのスタイルは、心の情緒のスタイルと通いあう。

人びとは、縁に出て語らい、たがいの機縁をむすび、垣に寄り、屋内の風情を垣間見た。

住まいは、聖と俗、ハレとケのみならず、身分や格式によっても分割され、秩序づけられた空間であった。

神々や仏の棲まう間、接客・対・面の間、商いのスペースとなる間など、多様な間が出現する。

このような住まいに映じる日本人の精神、宇宙観(コスモロジー)の生きた姿を問い、町・都市と住まいの関わりをさぐることは、自然と調和する美を知ることである。

公益財団法人 十市県主今西家保存会

Public Interest Incorporated Foundation, Association for The Imanishi of

Tochiagatanushi clan Preservation

〒634-0812 奈良県橿原市今井町3-9-25

TEL,FAX: 0744-25-3388

Email: info@imanishike.or.jp

当サイトに掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は公益財団法人十市県主今西家保存会に帰属します。 Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

(c)2018 Public Interest Incorporated Foundation, Association for The Imanishi of Tochiagatanushi clan Preservation